2015/02/25

大正7年(1918年)1月 新潟県三俣の大雪崩

毎年、冬山での雪崩による事故を聞くが、雪崩は山岳部でしか発生しないわけではない。斜面に隣接する道路や民家の裏山などでも雪崩は起こっており、過去には大惨事となった事例がある。わが国での雪崩被害の最大のものとして記録されているのは、1918年(大正7年)に新潟県三俣で発生した雪崩で、一度に158名(155名との記述もある)の方が亡くなられている。そして、2番目は山形県大鳥鉱山で発生した雪崩で、154名の方が亡くなっている。2つの雪崩は同じ1918年(大正7年)に発生しており、この冬は、雪が多い年であったと思われる。

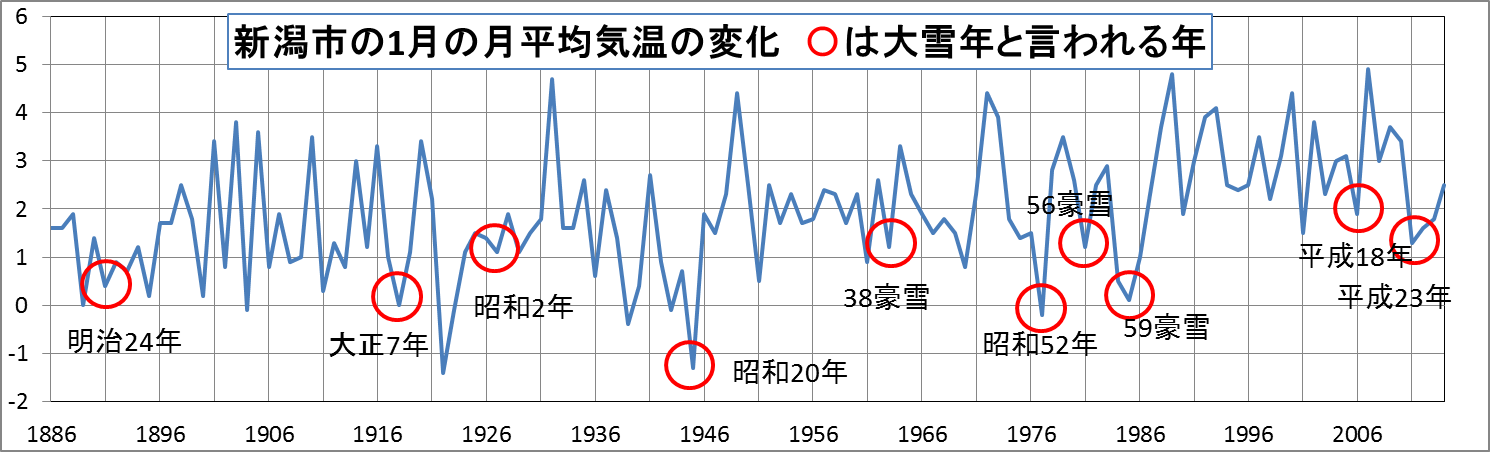

この年が雪の多い年であったかを、過去の観測記録で当たってみた。長い期間の積雪の記録が残っている気象官署は少ないが、この年の最深積雪は、北陸地方の福井市170㎝、金沢市143㎝、高岡市(伏木)148㎝で、これらはその地点の歴代10位以内に入っている記録的にものある。これからもこの年が豪雪年であったと言える。 残念ながら、雪の資料は十分な整理ができておらず、長期変動の確認が難しいので、気温で見ることにする。新潟市の1月の月平均気温の経年変化を図にして、それに大雪年と言われる年をマークしてみた。これによると、低温の年が必ずしも大雪になっている訳ではないが、大雪の年は低温の傾向にあると言える。1918年の低温であった。全国の資料で見ても新潟の変化と同様に1918年は低温であった。

次に、新潟県南魚沼郡三俣村(現在の湯沢町字三俣)で発生した大規模な雪崩災害について、資料を当たってみる。

「気象要覧第228号 大正7年1月」の冒頭の気象概況に、「高気圧は概ね大陸方面に占拠し低気圧は日本海方面を通過するもの多く本州日本海方面、北海道、樺太等にては連日の降雪を見、積雪深く暴風雪、崩雪等のため多大の惨害を醸せり。」と記述されており、この年の1月は大雪、暴風雪、雪崩による被害が甚大であったことを物語っている。

さらに、顕著低気圧に関する記述の中に、新潟測候所の報告として、次のようなことが記述されている。「暴風雪のため、電信電話線は破壊されて、通信が途絶し、信越線及び磐越線は1月5~10日まで約6日間降雪のため、汽車は立ち往生となった。南魚沼郡三俣村では大崩雪があり、村民130余名(この数字は報告書のまま)が深さ約三丈(約9m)の雪中に埋まり惨死した。」とあり、さらにその報告の最後に「各郡に頽雪相次ぎ」と県内各所でも雪崩が発生し、多くの被害があったことを述べている。

報告書の文中に、「崩雪」、「頽雪」との表記があるが、当時の報告では「雪崩(なだれ)」をこのように表現していたことがわかる。

なお、この報告には概要のみで、発生日時の記載がないが、三俣の大雪崩は1月9日午後11時20分(30分の記録が多い)に発生している。下の地図に赤丸で示した場所が三俣集落で、この集落の東側の山の斜面で発生した。発生した斜面の地図が、東北地方整備局HPに掲載されている「知っておきたい雪崩の知識」の中にあったので、それも添付する。

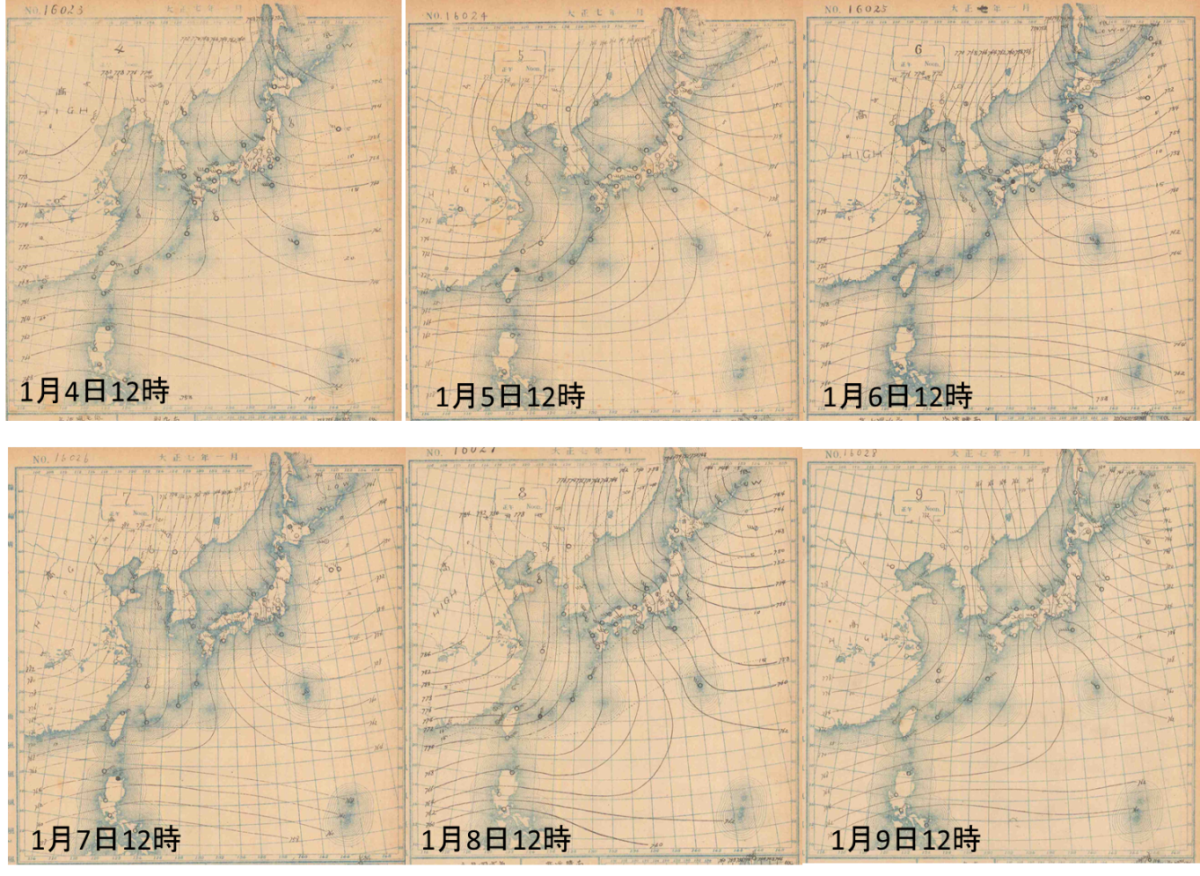

次に当時の天気経過を確認するため、天気図を並べて見る。1月4日から雪崩が発生した9日までの正午の天気図である。これによると、5日の天気図ではウラジオストックの南海上で等圧線が開いており、その西で低気圧性曲率を持った等圧線が混んでいる。この等圧線が開いた部分に低気圧が隠れており、6日には、この位相が北日本を通過している。その後7日から等圧線が南北に並び、西高東低の気圧配置が強まっている。これは、強い寒気の氾濫を示唆したもので、日本海側各地で大雪となった。

なお、この当時の天気図には等圧線は2mmHg刻みで解析されており、現在のhPaでは大よそ2.5㍱刻みに相当する。現在、新聞やテレビ等に示される天気図は4hPa刻みで解析しているので、単純に等圧線の間隔で比較できないが、この天気図で8本あれば、今の天気図にすると5本に当たると思って見て欲しい。

この大雪崩に関するより詳細な記述が新潟測候所刊行の「大正7年新潟県気象報告」にあった。この報告から当時の状況を見る。

雪崩の発生は南西平山(ナサヒラヤマ 標高1079.3m)の山頂下の山腹に積もった雪が、暴風と共に落下飛散したとしている。雪崩の大きさは、高さ約700尺(約210m)、幅約300間(約540m)内外と大規模なもので、新たに積もった雪による表層雪崩であったとしている。報告書では、雪崩が発生した斜面は目視によると思われるが、山頂部分は40°~45°と急峻で、山麓では25°の緩やかな傾斜あった。この急斜面に発生した雪崩が集落を直撃し、全壊家屋28戸、半壊家屋2戸となり、住民180名が巻き込まれ。死者158名という大惨害となった。この報告書では、雪崩を起こした要因として、一端気温が上昇し雪面が変質した後に寒気が入り、変質した雪面の上に新たな雪が大量に積もったところに、この日暴風が吹き荒れたことも雪面の崩壊に関係したとの見解を示している。現に地元の方の証言に、「1月9日の暴風の強さは非常なものにて、殊に夕刻より夜間にかけて最も烈しかった。午後9時頃村民のあるものは道路にでて吹き飛ばされそうになって電柱にしがみ付き難を逃れた」とある。また、雪崩の激しさは、「県道の東側はりま屋付近にありたる電柱1本は現状のままにて県道の西側に移され雪中に埋没せず」、「ある家屋は元の位置に埋没するも、屋内に睡眠中の人間は寝床とともに10数間(20数m)を隔てた河原に吹き飛ばされて眠りたるまま亡くなられた」等の証言が物語っている。

なお、この雪崩の要因を、この近くで行われていたトンネル工事の作業員の交代時刻を告げる発破が毎日3回行われていたが、この大雪崩以外にこの地では発破原因と思われる雪崩は発生していないこと、大雪崩のあった同日には、この周辺地域でもいくつかの雪崩が発生していることから、これが原因とする考えはこの報告書では否定的である。

原因はいくつか考えられるが気象の状況からは、6日の寒気の緩みで、雪面が変質した後に強い寒気の氾濫によって多量の積雪があった。この新雪は気温が低くなったこともあり、密度の小さい雪であった。そこに、この地は集落の西側を南北に流れる清津川が作る谷筋にあたり、風が吹き抜け易い地形であったため、暴風が吹き荒れたことが山頂下の山麓に積もった不安定な雪面を崩落させたと見られる。

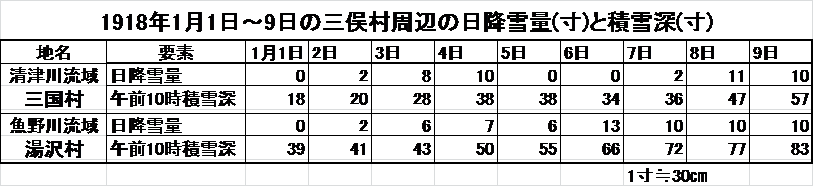

なお、この報告書には、この大雪崩に至るまでの県内の積雪表が示されていた。これによると雪崩被害の発生した三俣村の観測記録は9日の120寸(≒3.6m)しか示されていないが、同じ清津川流域の下流(北側)に位置する三国村や川筋は異なるが東側に位置する湯沢の記録があり、積雪が6日以降次第に増えていたことが判る。

雪崩の速度は最大時速200kmにも達すると言われる。この時も、山頂付近の急斜面で発生した雪崩が集落を襲った頃には、200km近い速度であっただろう。その破壊力が激しかったことに加え、深夜に発生したことも犠牲者が多くなったことに関係したと思う。この雪崩に遭遇した方のうち、助かった方はわずかに22名であった。

ところで、我が国における雪崩被害は、2月に最も多く発生しており、多雪地帯では春まで警戒を要する現象である。厳冬期は表層雪崩が多いが、春に向かって気温が上昇すると、雪解けが進むようになる。こうした時期には、全層雪崩の発生が多くなり、悪条件が重なると、斜面の土砂と共に崩壊することもあり、一層の警戒が必要となる。

日本海側の地方で世界でも有数の多雪地帯で、雪崩危険個所は全国に2万か所もある(平成16年度)。 多雪地帯の方々は車での行動を考えると、生活圏内のどこにこうした危険個所があるかを知っておく必要がある。

この年が雪の多い年であったかを、過去の観測記録で当たってみた。長い期間の積雪の記録が残っている気象官署は少ないが、この年の最深積雪は、北陸地方の福井市170㎝、金沢市143㎝、高岡市(伏木)148㎝で、これらはその地点の歴代10位以内に入っている記録的にものある。これからもこの年が豪雪年であったと言える。 残念ながら、雪の資料は十分な整理ができておらず、長期変動の確認が難しいので、気温で見ることにする。新潟市の1月の月平均気温の経年変化を図にして、それに大雪年と言われる年をマークしてみた。これによると、低温の年が必ずしも大雪になっている訳ではないが、大雪の年は低温の傾向にあると言える。1918年の低温であった。全国の資料で見ても新潟の変化と同様に1918年は低温であった。

次に、新潟県南魚沼郡三俣村(現在の湯沢町字三俣)で発生した大規模な雪崩災害について、資料を当たってみる。

「気象要覧第228号 大正7年1月」の冒頭の気象概況に、「高気圧は概ね大陸方面に占拠し低気圧は日本海方面を通過するもの多く本州日本海方面、北海道、樺太等にては連日の降雪を見、積雪深く暴風雪、崩雪等のため多大の惨害を醸せり。」と記述されており、この年の1月は大雪、暴風雪、雪崩による被害が甚大であったことを物語っている。

さらに、顕著低気圧に関する記述の中に、新潟測候所の報告として、次のようなことが記述されている。「暴風雪のため、電信電話線は破壊されて、通信が途絶し、信越線及び磐越線は1月5~10日まで約6日間降雪のため、汽車は立ち往生となった。南魚沼郡三俣村では大崩雪があり、村民130余名(この数字は報告書のまま)が深さ約三丈(約9m)の雪中に埋まり惨死した。」とあり、さらにその報告の最後に「各郡に頽雪相次ぎ」と県内各所でも雪崩が発生し、多くの被害があったことを述べている。

報告書の文中に、「崩雪」、「頽雪」との表記があるが、当時の報告では「雪崩(なだれ)」をこのように表現していたことがわかる。

なお、この報告には概要のみで、発生日時の記載がないが、三俣の大雪崩は1月9日午後11時20分(30分の記録が多い)に発生している。下の地図に赤丸で示した場所が三俣集落で、この集落の東側の山の斜面で発生した。発生した斜面の地図が、東北地方整備局HPに掲載されている「知っておきたい雪崩の知識」の中にあったので、それも添付する。

次に当時の天気経過を確認するため、天気図を並べて見る。1月4日から雪崩が発生した9日までの正午の天気図である。これによると、5日の天気図ではウラジオストックの南海上で等圧線が開いており、その西で低気圧性曲率を持った等圧線が混んでいる。この等圧線が開いた部分に低気圧が隠れており、6日には、この位相が北日本を通過している。その後7日から等圧線が南北に並び、西高東低の気圧配置が強まっている。これは、強い寒気の氾濫を示唆したもので、日本海側各地で大雪となった。

なお、この当時の天気図には等圧線は2mmHg刻みで解析されており、現在のhPaでは大よそ2.5㍱刻みに相当する。現在、新聞やテレビ等に示される天気図は4hPa刻みで解析しているので、単純に等圧線の間隔で比較できないが、この天気図で8本あれば、今の天気図にすると5本に当たると思って見て欲しい。

この大雪崩に関するより詳細な記述が新潟測候所刊行の「大正7年新潟県気象報告」にあった。この報告から当時の状況を見る。

雪崩の発生は南西平山(ナサヒラヤマ 標高1079.3m)の山頂下の山腹に積もった雪が、暴風と共に落下飛散したとしている。雪崩の大きさは、高さ約700尺(約210m)、幅約300間(約540m)内外と大規模なもので、新たに積もった雪による表層雪崩であったとしている。報告書では、雪崩が発生した斜面は目視によると思われるが、山頂部分は40°~45°と急峻で、山麓では25°の緩やかな傾斜あった。この急斜面に発生した雪崩が集落を直撃し、全壊家屋28戸、半壊家屋2戸となり、住民180名が巻き込まれ。死者158名という大惨害となった。この報告書では、雪崩を起こした要因として、一端気温が上昇し雪面が変質した後に寒気が入り、変質した雪面の上に新たな雪が大量に積もったところに、この日暴風が吹き荒れたことも雪面の崩壊に関係したとの見解を示している。現に地元の方の証言に、「1月9日の暴風の強さは非常なものにて、殊に夕刻より夜間にかけて最も烈しかった。午後9時頃村民のあるものは道路にでて吹き飛ばされそうになって電柱にしがみ付き難を逃れた」とある。また、雪崩の激しさは、「県道の東側はりま屋付近にありたる電柱1本は現状のままにて県道の西側に移され雪中に埋没せず」、「ある家屋は元の位置に埋没するも、屋内に睡眠中の人間は寝床とともに10数間(20数m)を隔てた河原に吹き飛ばされて眠りたるまま亡くなられた」等の証言が物語っている。

なお、この雪崩の要因を、この近くで行われていたトンネル工事の作業員の交代時刻を告げる発破が毎日3回行われていたが、この大雪崩以外にこの地では発破原因と思われる雪崩は発生していないこと、大雪崩のあった同日には、この周辺地域でもいくつかの雪崩が発生していることから、これが原因とする考えはこの報告書では否定的である。

原因はいくつか考えられるが気象の状況からは、6日の寒気の緩みで、雪面が変質した後に強い寒気の氾濫によって多量の積雪があった。この新雪は気温が低くなったこともあり、密度の小さい雪であった。そこに、この地は集落の西側を南北に流れる清津川が作る谷筋にあたり、風が吹き抜け易い地形であったため、暴風が吹き荒れたことが山頂下の山麓に積もった不安定な雪面を崩落させたと見られる。

なお、この報告書には、この大雪崩に至るまでの県内の積雪表が示されていた。これによると雪崩被害の発生した三俣村の観測記録は9日の120寸(≒3.6m)しか示されていないが、同じ清津川流域の下流(北側)に位置する三国村や川筋は異なるが東側に位置する湯沢の記録があり、積雪が6日以降次第に増えていたことが判る。

雪崩の速度は最大時速200kmにも達すると言われる。この時も、山頂付近の急斜面で発生した雪崩が集落を襲った頃には、200km近い速度であっただろう。その破壊力が激しかったことに加え、深夜に発生したことも犠牲者が多くなったことに関係したと思う。この雪崩に遭遇した方のうち、助かった方はわずかに22名であった。

ところで、我が国における雪崩被害は、2月に最も多く発生しており、多雪地帯では春まで警戒を要する現象である。厳冬期は表層雪崩が多いが、春に向かって気温が上昇すると、雪解けが進むようになる。こうした時期には、全層雪崩の発生が多くなり、悪条件が重なると、斜面の土砂と共に崩壊することもあり、一層の警戒が必要となる。

日本海側の地方で世界でも有数の多雪地帯で、雪崩危険個所は全国に2万か所もある(平成16年度)。 多雪地帯の方々は車での行動を考えると、生活圏内のどこにこうした危険個所があるかを知っておく必要がある。

執筆者

気象庁OB

市澤成介