2015/04/24

答えは風の中にある(続編)

私は職業柄、毎日出社すると自社が提供するサービスのパソコン画面で全国の(全世界の)気象状況をチェックするということを日課としてやっているのですが、このところ前回ご紹介した現在開発中の新機能の画面を眺めては悦に入っています。この私が勝手に『ボブ・ディラン』と開発コードネームで呼んでいる新機能、社長の私が言うのもなんですが、とにかく「素晴らしい!」…の一言に尽きます。気象のプロ向けをはじめ、様々な分野での活用が期待できます。

あまりに興奮しちゃっているので、性懲りもなく「続編」を書かせていただきます。

大気の状態のことを“気象”と言い、気象とその仕組みを研究する学問を気象学、短期間の大気の総合的な状態を予測することを“天気予報”または“気象予報”と言います。

地球を取り囲む大気は地表から高度数百km程度までで(それでも地球の半径からすると、極々薄い膜のようなものに過ぎません)、地表から順に対流圏、成層圏、中間圏、熱圏と命名されています。これらの層内には地球の重力に捉えられた“気体”が存在しています。地表から熱圏と中間圏の境界である高度約80kmまでの間では、大気の成分は窒素78%、酸素21%、その他微量成分1%ほどでほぼ一定しており(地球温暖化の原因とされている二酸化炭素は質量比で僅か0.038%)、それ以上の高度では高度が上がるに従って分子量の大きな重い成分から減少します。高度約80kmまで成分が一定なのは、この範囲で空気の混合が起こっているためです。そのため、気象現象が起こる範囲は、この高度約80kmまでまでと考えることがほとんどです。

地表の気圧は、たいてい標準大気圧1気圧(1013.25hPa)の前後数十hPaの範囲内にあります。気圧は高度が上がるに従って低くなり、また気温も低くなります。ただし、気温が低下するのは赤道付近では高度約16kmくらいまで、中緯度では約11kmくらいまで、北極・南極付近では約8kmくらいまでと微妙に異なります。これ以上の高度に行くと気温は一定か逆に上昇するのだそうです。この気温低下の止まるところを対流圏と成層圏の境界、“対流圏界面”と言い、ほとんどの気象現象はこの対流圏内で起こります。

地上に雨を降らせるような雲はすべて対流圏内に存在します。モクモクと湧き上がるような背の高い積乱雲(入道雲)も、対流圏界面を突き抜けるようなことはありません。一方、成層圏や中間圏にも強い風が吹いていて雲も発生しますが、対流圏に影響を与えるようなことはほとんどありません。

地球上で発生する気象は、太陽の活動により地球に供給される熱エネルギー(放射エネルギー)により引き起こされます。この地球に供給される熱エネルギーは、緯度、地形、季節、時間などによって異なるため、地球の表面を覆う大気には温度差が生じます。大気の場合、空気が部分的に温まると膨張して密度が下がり、周囲より浮力が大きくなるため上昇します。一方、逆に冷やされると収縮して密度が下がり、周囲より浮力が小さくなるので下降します。これは大気の動きのほんの一例ですが、これにより気圧がその周辺よりも高いところや、反対に低いところが生じます。こうした空間の物理的な不均一を解消しようとする働きによって、大気に一種の“乱れ”が発生します。風がその“乱れ”の一番分かりやすい例で、大気は気圧の高いところから低いところのほうへ流れ、“風”を引き起こします。

気象の根本的な原因はこの乱れであり、気象学においてはこれを擾乱(じょうらん)と呼び、「大気の定常状態(平衡)からの乱れ」と定義しています。この擾乱や定常状態の基本部分は物理的な気象要素として熱力学や流体力学を用いた方程式によって記述できる現象であり、天気予報ではこの方程式を活用して、日本の気象庁等ではスーパーコンピュータによる数値計算により擾乱を予測しています。なので、気象予報士試験にもこのような気象に関係する熱力学や流体力学などの方程式の問題が必ず出題されます。

しかし、気象は複雑なシステムであり、単純に上記に述べたような方程式で全てを記述できるわけではなく、様々な外的要因、内的な不安定要因が存在します。外的要素としては地形の影響、地球の自転の影響、海洋の影響など様々なものが関係していて、総合的に考える必要があります。また内的なものでは、カオス理論で述べられているような初期値鋭敏性、例えば分子や原子レベルでの振れの違いが現象の現れ方の違いになって現れたりもします(天気予報に用いられるコンピューターの能力の限界から、現時点ではそれらを完全に再現することは困難で、実際には近似式によりある程度単純化して、再現したものを用いるということが行われています)。

加えて、これに水の存在が大きく関係してきます。地球の表面は7割が海が占めています。これに氷河、湖、川、地中、植物や動物の体内など様々な場所に存在する水が加わります。すなわち、地球は水の惑星だということです。

水は地球大気の中で起こりうる環境下で液体(水)、気体(水蒸気)、固体(氷)の3態で存在しうることに加え、常温でも大気に対して揮発性が高く、状態変化を起こしやすいという性質を持ちます。状態変化は周囲の物質との間で転移熱(潜熱)の放出や吸収を伴います。大気中の他の多くの気体は運動する大気の中で顕熱のみを運びますが、水は顕熱と潜熱の両方を運ぶため、熱の移動の面からも水は重要な役割を担っていて、天気を予測する際には重要な因子となります。例えば、低気圧の多くは雲の発生により放出される凝結熱(潜熱)による加熱が発達要因の1つとなります。また、水は雨や雪などの降水現象をもたらし、地上の天気にも大きく関与します。

(ちなみに、物質が熱を授受するときに相変化を伴うものを潜熱、相変化を伴わないのを顕熱と言います。例えば、熱湯に氷を放り込んで融かすとき、熱湯が放出するのは顕熱、氷が受けとるのが潜熱です。)

以上は気象予報のザッと表面的な極々“基本中の基本”なのですが、この基本ですら素人には“なんのこっちゃか!?”┐(‘~`;)┌…ってことになりそうなレベルですよね。

ですが、上記でも述べさせていただきましたが、気象の様々な現象の根本的な原因は大気の擾乱、すなわち「大気の定常状態からの乱れ」です。この大気の擾乱により引き起こされる現象として一番分かりやすい例が、大気の流れ、すなわち“風”です。この風の状態さえ判れば、気象の現況や予測がある程度解ってきます。

現在、気象庁さんではスーパーコンピュータを用いて、熱力学や流体力学といった物理学の方程式による数値計算により大気の擾乱を予測しています。その結果は5kmメッシュや20kmメッシュといった細かな単位で情報提供していただいているのですが、これまではせっかく高価なスーパーコンピュータを駆使して計算し、提供していただいたこの詳細な気象予測データを巧く「表現する方法」がなかったというのが実情でした。

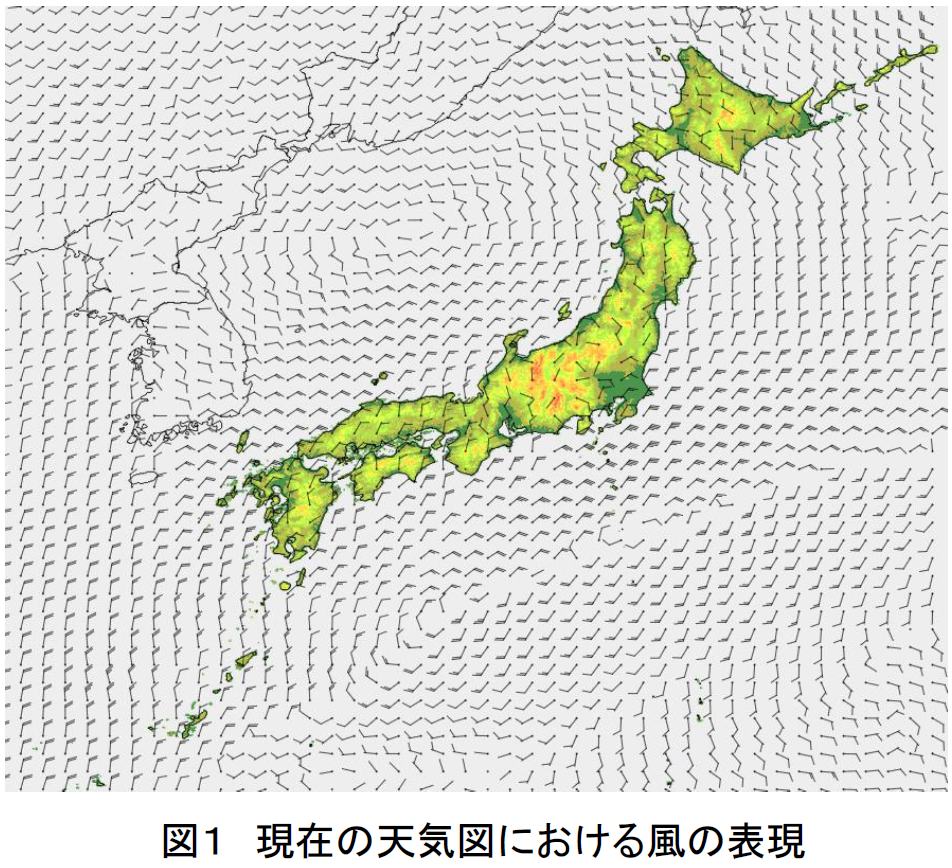

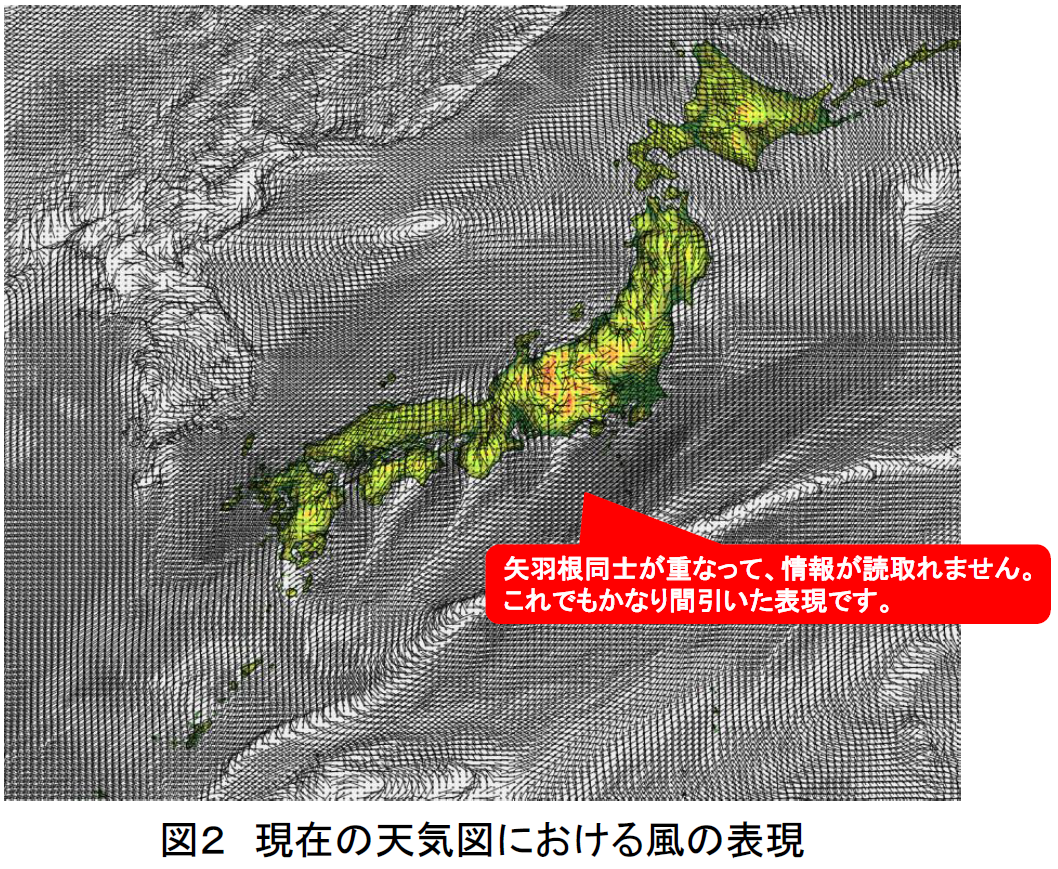

これまでの天気図で一般的に用いられている風の表現方法は下図に示すような矢羽根です。矢羽根の方向が風の吹いてくる方角を表し、矢羽根に付いた羽根(?)の本数や太さが風の強さを表していました。

これはこれで素晴らしい方法ではあったのですが、それは紙という媒体と、静止画像という表現方法の“制約”の中において優れた表現方法と言うことができます。しかしながら、1つの記号が場所(スペース)を取るので、詳細なデータを表現するには不適で、せっかくの高価なスーパーコンピュータを駆使して計算し、提供していただいたこの詳細な気象予測データを間引いて表現するしか方法がありませんでした。

これを最新のITの力を活用してなんとか出来ないものか…と考えて、実現したのが、今日思わせ振りにご紹介している弊社独自の最新技術です。「大気の流れである風を、流れとしてそのまま表現する技術」。「ありそうで、これまでなかなか実現できなかった技術」、「“あったらいいな”と思っていた技術」を具現化したとでも言いますでしょうか。

「革命」、「イノベーション」…。私としては従来の天気図の概念を根底から変えるような、『IT時代に相応しい新しい気象状況の表現方法』になるのではないか…と感じて、大いに期待をしているところです。

1日も早くこのハレックスの『ボブ・ディラン』を、皆さんに自信をもってお披露目できるよう、頑張りたいと思っています。これから実データを用いた各種評価とシステム安定化テストを経て、実用化に到るのですが、実用化までもうちょっとのところまで来ています(^^)d

もうちょっとだけお待ちください。

あまりに興奮しちゃっているので、性懲りもなく「続編」を書かせていただきます。

大気の状態のことを“気象”と言い、気象とその仕組みを研究する学問を気象学、短期間の大気の総合的な状態を予測することを“天気予報”または“気象予報”と言います。

地球を取り囲む大気は地表から高度数百km程度までで(それでも地球の半径からすると、極々薄い膜のようなものに過ぎません)、地表から順に対流圏、成層圏、中間圏、熱圏と命名されています。これらの層内には地球の重力に捉えられた“気体”が存在しています。地表から熱圏と中間圏の境界である高度約80kmまでの間では、大気の成分は窒素78%、酸素21%、その他微量成分1%ほどでほぼ一定しており(地球温暖化の原因とされている二酸化炭素は質量比で僅か0.038%)、それ以上の高度では高度が上がるに従って分子量の大きな重い成分から減少します。高度約80kmまで成分が一定なのは、この範囲で空気の混合が起こっているためです。そのため、気象現象が起こる範囲は、この高度約80kmまでまでと考えることがほとんどです。

地表の気圧は、たいてい標準大気圧1気圧(1013.25hPa)の前後数十hPaの範囲内にあります。気圧は高度が上がるに従って低くなり、また気温も低くなります。ただし、気温が低下するのは赤道付近では高度約16kmくらいまで、中緯度では約11kmくらいまで、北極・南極付近では約8kmくらいまでと微妙に異なります。これ以上の高度に行くと気温は一定か逆に上昇するのだそうです。この気温低下の止まるところを対流圏と成層圏の境界、“対流圏界面”と言い、ほとんどの気象現象はこの対流圏内で起こります。

地上に雨を降らせるような雲はすべて対流圏内に存在します。モクモクと湧き上がるような背の高い積乱雲(入道雲)も、対流圏界面を突き抜けるようなことはありません。一方、成層圏や中間圏にも強い風が吹いていて雲も発生しますが、対流圏に影響を与えるようなことはほとんどありません。

地球上で発生する気象は、太陽の活動により地球に供給される熱エネルギー(放射エネルギー)により引き起こされます。この地球に供給される熱エネルギーは、緯度、地形、季節、時間などによって異なるため、地球の表面を覆う大気には温度差が生じます。大気の場合、空気が部分的に温まると膨張して密度が下がり、周囲より浮力が大きくなるため上昇します。一方、逆に冷やされると収縮して密度が下がり、周囲より浮力が小さくなるので下降します。これは大気の動きのほんの一例ですが、これにより気圧がその周辺よりも高いところや、反対に低いところが生じます。こうした空間の物理的な不均一を解消しようとする働きによって、大気に一種の“乱れ”が発生します。風がその“乱れ”の一番分かりやすい例で、大気は気圧の高いところから低いところのほうへ流れ、“風”を引き起こします。

気象の根本的な原因はこの乱れであり、気象学においてはこれを擾乱(じょうらん)と呼び、「大気の定常状態(平衡)からの乱れ」と定義しています。この擾乱や定常状態の基本部分は物理的な気象要素として熱力学や流体力学を用いた方程式によって記述できる現象であり、天気予報ではこの方程式を活用して、日本の気象庁等ではスーパーコンピュータによる数値計算により擾乱を予測しています。なので、気象予報士試験にもこのような気象に関係する熱力学や流体力学などの方程式の問題が必ず出題されます。

しかし、気象は複雑なシステムであり、単純に上記に述べたような方程式で全てを記述できるわけではなく、様々な外的要因、内的な不安定要因が存在します。外的要素としては地形の影響、地球の自転の影響、海洋の影響など様々なものが関係していて、総合的に考える必要があります。また内的なものでは、カオス理論で述べられているような初期値鋭敏性、例えば分子や原子レベルでの振れの違いが現象の現れ方の違いになって現れたりもします(天気予報に用いられるコンピューターの能力の限界から、現時点ではそれらを完全に再現することは困難で、実際には近似式によりある程度単純化して、再現したものを用いるということが行われています)。

加えて、これに水の存在が大きく関係してきます。地球の表面は7割が海が占めています。これに氷河、湖、川、地中、植物や動物の体内など様々な場所に存在する水が加わります。すなわち、地球は水の惑星だということです。

水は地球大気の中で起こりうる環境下で液体(水)、気体(水蒸気)、固体(氷)の3態で存在しうることに加え、常温でも大気に対して揮発性が高く、状態変化を起こしやすいという性質を持ちます。状態変化は周囲の物質との間で転移熱(潜熱)の放出や吸収を伴います。大気中の他の多くの気体は運動する大気の中で顕熱のみを運びますが、水は顕熱と潜熱の両方を運ぶため、熱の移動の面からも水は重要な役割を担っていて、天気を予測する際には重要な因子となります。例えば、低気圧の多くは雲の発生により放出される凝結熱(潜熱)による加熱が発達要因の1つとなります。また、水は雨や雪などの降水現象をもたらし、地上の天気にも大きく関与します。

(ちなみに、物質が熱を授受するときに相変化を伴うものを潜熱、相変化を伴わないのを顕熱と言います。例えば、熱湯に氷を放り込んで融かすとき、熱湯が放出するのは顕熱、氷が受けとるのが潜熱です。)

以上は気象予報のザッと表面的な極々“基本中の基本”なのですが、この基本ですら素人には“なんのこっちゃか!?”┐(‘~`;)┌…ってことになりそうなレベルですよね。

ですが、上記でも述べさせていただきましたが、気象の様々な現象の根本的な原因は大気の擾乱、すなわち「大気の定常状態からの乱れ」です。この大気の擾乱により引き起こされる現象として一番分かりやすい例が、大気の流れ、すなわち“風”です。この風の状態さえ判れば、気象の現況や予測がある程度解ってきます。

現在、気象庁さんではスーパーコンピュータを用いて、熱力学や流体力学といった物理学の方程式による数値計算により大気の擾乱を予測しています。その結果は5kmメッシュや20kmメッシュといった細かな単位で情報提供していただいているのですが、これまではせっかく高価なスーパーコンピュータを駆使して計算し、提供していただいたこの詳細な気象予測データを巧く「表現する方法」がなかったというのが実情でした。

これまでの天気図で一般的に用いられている風の表現方法は下図に示すような矢羽根です。矢羽根の方向が風の吹いてくる方角を表し、矢羽根に付いた羽根(?)の本数や太さが風の強さを表していました。

これはこれで素晴らしい方法ではあったのですが、それは紙という媒体と、静止画像という表現方法の“制約”の中において優れた表現方法と言うことができます。しかしながら、1つの記号が場所(スペース)を取るので、詳細なデータを表現するには不適で、せっかくの高価なスーパーコンピュータを駆使して計算し、提供していただいたこの詳細な気象予測データを間引いて表現するしか方法がありませんでした。

これを最新のITの力を活用してなんとか出来ないものか…と考えて、実現したのが、今日思わせ振りにご紹介している弊社独自の最新技術です。「大気の流れである風を、流れとしてそのまま表現する技術」。「ありそうで、これまでなかなか実現できなかった技術」、「“あったらいいな”と思っていた技術」を具現化したとでも言いますでしょうか。

「革命」、「イノベーション」…。私としては従来の天気図の概念を根底から変えるような、『IT時代に相応しい新しい気象状況の表現方法』になるのではないか…と感じて、大いに期待をしているところです。

1日も早くこのハレックスの『ボブ・ディラン』を、皆さんに自信をもってお披露目できるよう、頑張りたいと思っています。これから実データを用いた各種評価とシステム安定化テストを経て、実用化に到るのですが、実用化までもうちょっとのところまで来ています(^^)d

もうちょっとだけお待ちください。

執筆者

株式会社ハレックス

前代表取締役社長

越智正昭

おちゃめ日記のタグ

おちゃめ日記のアーカイブス

- 2018年6月 (4)

- 2018年5月 (8)

- 2018年4月 (11)

- 2018年3月 (9)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (9)

- 2017年12月 (15)

- 2017年11月 (13)

- 2017年10月 (13)

- 2017年9月 (13)

- 2017年8月 (16)

- 2017年7月 (17)

- 2017年6月 (14)

- 2017年5月 (14)

- 2017年4月 (12)

- 2017年3月 (16)

- 2017年2月 (12)

- 2017年1月 (11)

- 2016年12月 (12)

- 2016年11月 (16)

- 2016年10月 (12)

- 2016年9月 (12)

- 2016年8月 (20)

- 2016年7月 (13)

- 2016年6月 (14)

- 2016年5月 (11)

- 2016年4月 (20)

- 2016年3月 (15)

- 2016年2月 (14)

- 2016年1月 (12)

- 2015年12月 (12)

- 2015年11月 (15)

- 2015年10月 (17)

- 2015年9月 (20)

- 2015年8月 (15)

- 2015年7月 (14)

- 2015年6月 (15)

- 2015年5月 (9)

- 2015年4月 (16)

- 2015年3月 (18)

- 2015年2月 (15)

- 2015年1月 (20)

- 2014年12月 (14)

- 2014年11月 (16)

- 2014年10月 (21)

- 2014年9月 (24)

- 2014年8月 (24)

- 2014年7月 (21)

- 2014年6月 (14)

- 2014年5月 (3)